現代社会では、私たちが手にするニュースや情報が本当に信頼できるものなのか、疑問を抱くことが増えています。特に、日本のメディアにおける「隠蔽報道」「偏向報道」「虚偽報道(嘘つき報道)」の問題は、私たちの生活や判断に深く影響を与える重要なテーマです。

本記事では、これらの報道問題の背景を紐解き、なぜ起きるのか、そして無くすために私たち一人ひとりができることを具体的に探っていきます。正確な情報と公正な報道を求めるために、今こそ立ち止まり、考えてみませんか?

隠蔽報道、偏向報道、虚偽報道(嘘つき報道)とは?

隠蔽報道の定義と具体例

隠蔽報道とは、意図的に重要な情報を隠したり、報じなかったりすることです。

この行為は、特定の組織や個人の利益を守るために行われることが多く、視聴者が知るべき事実を歪めてしまいます。例えば、企業が環境汚染を引き起こした事実を隠すために、その企業がスポンサーであるテレビ局が報道を控えるケースが挙げられます。

新聞・テレビ等オールドメディアによる隠ぺい報道の例|渡瀬公用PCの中身を報道しない

百条委員会で流された県民局長の遺言のワイン音声、毎日新聞の手にかかれば証拠音声さえも編集される|みみ さんXポストより

偏向報道の定義と具体例

偏向報道とは、一方的な視点で情報を伝え、特定の意見や立場を強調する報道を指します。

たとえば、政治ニュースで特定の政党を支持する内容ばかりが強調され、他の意見が軽視される場合です。このような報道は、公平な判断を妨げる可能性があります。

地上波テレビ放送による偏向報道の例|分析パンダまる さん Xポストより

虚偽報道(嘘つき報道)の定義と具体例

虚偽報道(嘘つき報道)は、事実と異なる情報をあたかも真実のように伝える行為です。

これは意図的に行われる場合もあれば、確認不足による誤報である場合もあります。たとえば、起きていない事件をセンセーショナルに報じて注目を集めるようなケースが含まれます。

地上波テレビ放送による虚偽報道の例|X Phoenix ポストより

これらの報道がどのように行われ、どのような影響を及ぼすかを理解することは、私たちが正しい情報を選び取る第一歩です。

なぜ日本のメディアはこれらの報道を行うのか?

歴史的背景が与えた影響

日本のメディアは、戦後の占領期に再編され、政府や特定の権力者に対する批判がしづらい体制が形成されました。この歴史的背景が、現在の隠蔽や偏向の温床となっている部分があります。

- GHQによる「プレス・コード」の導入

1945年の終戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は、日本のメディアに対して「プレス・コード」という報道基準を導入しました。このコードでは、以下のような内容が厳しく制限されました。

- 連合国軍や占領政策への批判

- 戦争責任に関する議論

- 日本軍や戦時中の行動を称賛する内容

これにより、メディアはGHQの意向に沿った報道を行わざるを得なくなり、批判的な視点を持つことが難しくなりました。このような統制が、後の自主規制や隠蔽体質の基盤を作ったとされています。

- 戦時中の報道姿勢の継続

戦時中、日本のメディアは政府の情報統制下で戦意高揚を目的とした報道を行っていました。戦後もその体制が完全には解消されず、政府や権力者に対する批判を避ける傾向が続きました。 - 記者クラブ制度の形成

戦後、記者クラブ制度が確立され、特定のメディアが情報源へのアクセスを独占する仕組みが生まれました。この制度により、政府や企業との密接な関係が形成され、批判的な報道が抑制される一因となりました。

経済的要因とスポンサー依存の構造

メディアが広告収入に大きく依存している現状では、スポンサー企業に不利な情報を報じづらい構造が生まれます。このため、企業利益を守るための隠蔽が発生しやすくなっています。

政治的圧力がもたらす影響

政府や政治家が報道機関に対して圧力をかけることがあります。このような状況下で、メディアは自主規制を強化し、偏向や隠蔽が生まれる原因となります。

記者クラブ制度の問題点

記者クラブ制度は、特定のメディアが情報源に独占的にアクセスできる仕組みです。この制度が情報の多様性を欠く原因となり、批判的な報道が少なくなる背景を生んでいます。

歴史的、経済的、政治的背景を知ることで、隠蔽報道や偏向報道が生まれる理由をより深く理解できます。

隠蔽報道、偏向報道、虚偽報道(嘘つき報道)を無くすためのアプローチ

政治が果たすべき役割

政治家は、報道の自由を守るための法整備を進め、不当な圧力を排除することが求められます。また、政府としても情報公開を徹底し、透明性を高める努力が必要です。

行政が取り組むべき具体策

行政は、情報を国民に分かりやすく提供するための仕組みを整え、隠蔽の余地を減らす努力を行うべきです。また、情報公開請求に対して迅速かつ正確に対応することが重要です。

司法による公正な対応

司法は、偏向報道や虚偽報道が起きた際に、迅速で公平な裁きを行うことでメディアの責任を明確化する役割を果たすべきです。

マスコミ自身の改善ポイント

メディアは内部倫理規範を強化し、事実確認を徹底する体制を整える必要があります。また、多様な視点を取り入れることで、公正な報道を目指すべきです。

国民一人ひとりができること

国民は情報リテラシーを高め、報道を批判的に受け止める力を養うことが求められます。また、偏向報道や嘘つき報道に気づいた際には、その問題を声に出して指摘することが重要です。

これらの問題を解決するためには、それぞれの役割を果たしながら、社会全体で取り組むことが重要です。

国民が働きかける具体的な方法

政治への働きかけの方法

政治家や政党に対して直接意見を送ることや、署名活動を通じて法整備を求める運動に参加することが効果的です。

NHK党 浜田聡 参議院議員 のマニフェスト Xポストより

報道問題に関心の高い政治家に働きかけるのが効果的かもしれませんね。

行政への働きかけの方法

地方自治体や政府の窓口を活用して意見を送るほか、情報公開請求を活用して透明性の向上を促すことができます。

渡瀬公用PCの中身を報道しないので兵庫県に情報公開請求|みみ さん Xポストより

渡瀬元西播磨県民局長が公務中に公用パソコンで私的文書を作成した時間の給与返還に関する住民監査請求|新田哲史さん Xポストより

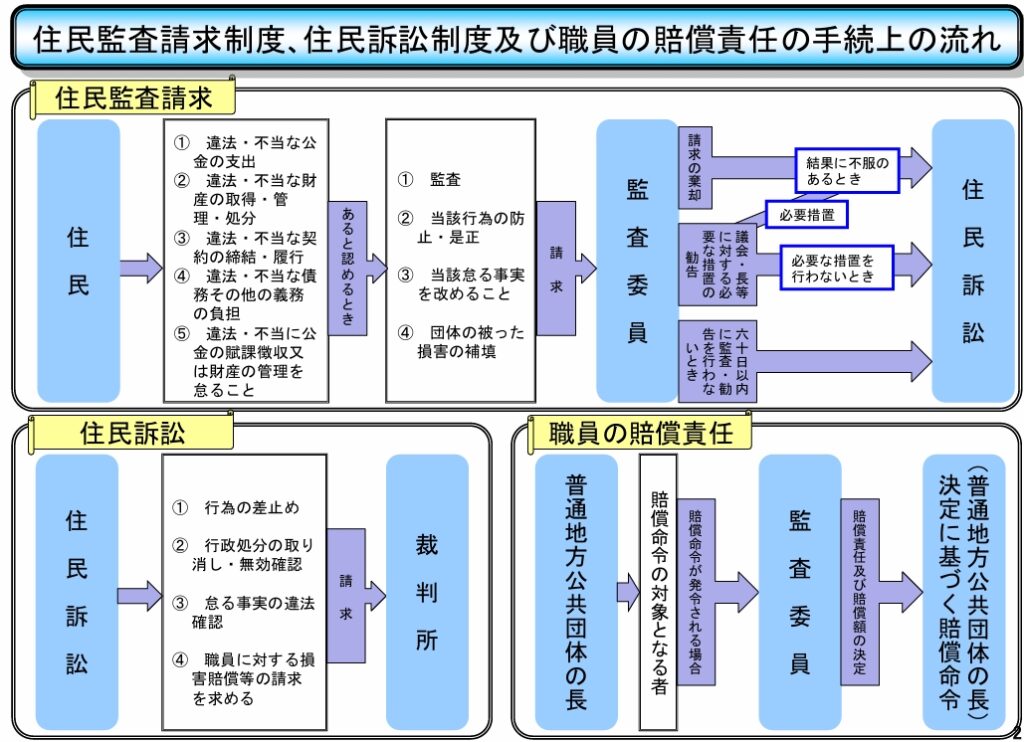

司法への働きかけの方法

虚偽報道や偏向報道の問題が裁判で取り上げられた際には、その訴訟を支援することで間接的に影響を与えることが可能です。

例えば、前述の住民監査請求が棄却され、結果に不服のあるときは住民訴訟に進む流れが、下図に示されています。

マスコミへの働きかけの方法

視聴者センターや読者窓口を通じて意見を伝えるほか、公正なメディアを積極的に支持することでメディア環境の改善を後押しできます。

個人の行動が社会を変える力を持っています。具体的なアクションを通じて、公正な報道環境を作り上げましょう。

公正で信頼性のあるメディアを目指すための提言

多様な視点の必要性

多様な視点を取り入れた報道は、公平性を高めるだけでなく、視聴者により深い洞察を提供します。そのため、多角的な情報提供が必要です。

報道倫理の再構築

メディア内部での倫理規範を見直し、記者や編集者が公正で誠実な報道を行う文化を育むことが重要です。

正確性を担保するためのファクトチェック

報道内容の信頼性を高めるために、情報の出どころを確認し、事実を正確に伝えるファクトチェックを徹底することが求められます。

多様性と倫理を重視した報道が、社会全体の信頼を築く鍵となります。

メディアリテラシーの重要性

メディアリテラシーとは何か

メディアリテラシーとは、情報を正しく読み解き、偏りや虚偽を見抜く力を指します。これは、現代社会を生きる上で欠かせないスキルです。

情報を批判的に読む力を養う方法

ニュースや情報を受け取った際には、複数の情報源を比較し、背景や意図を考える習慣を持つことが重要です。

若者がリテラシーを身につけるための教育の必要性

学校や地域での教育プログラムを通じて、若者が情報を批判的に読む力を学ぶ機会を増やすことが、将来的な社会の透明性向上につながります。

正しい情報を選び取る力を身につけることは、私たち一人ひとりが未来の公正な社会を築くための一歩です。

まとめ

隠蔽報道、偏向報道、嘘つき報道がもたらす問題は、私たちの生活や社会に深く影響を与えています。しかし、このような報道を減らし、公正で信頼性のあるメディア環境を築くためには、政治、行政、司法、マスコミ、そして国民一人ひとりが力を合わせることが必要です。多様な視点を取り入れた報道を目指すことはもちろん、情報を批判的に受け止める力を育てることが未来への鍵となります。

私たちが正確な情報を選び取り、声を上げることで、社会は確実に変わっていきます。透明性のある報道と情報環境を実現するために、今日からできることを始めてみませんか?